天津工业生物技术研究所开发新型底物利用进化起始菌株设计算法

字号:【大】 【中】 【小】

使用可再生碳源(如甲醇)替代传统碳源(如葡萄糖),有助于实现“双碳” 目标并推动可持续制造,但多数工业微生物(例如大肠杆菌)天然难以同化这些新碳源。即便导入异源甲醇同化通路,菌株仍难以在仅含甲醇的培养基上生长。实验上常采用“营养缺陷—逐步戒断”的自适应进化(ALE)策略,即通过基因敲除构建对目标碳源有依赖性的起始菌株,在含目标碳源与辅助碳源的培养基中逐步降低辅助碳源,以促使菌株最终能在仅含目标碳源的条件下生长。该流程成败的关键在于如何设计合适的进化起始菌株——也就是如何精准筛选应敲除的基因靶点,从而构建出必须依赖未适应碳源(如甲醇)的起始菌株。

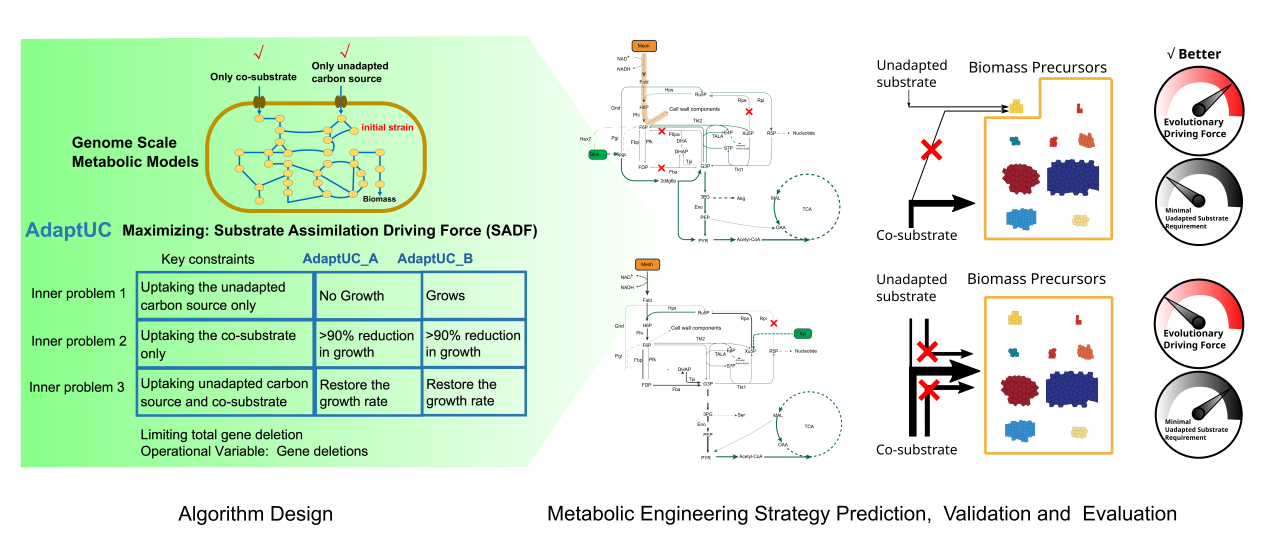

为解决这一挑战,中国科学院天津工业生物技术研究所生物设计中心提出了AdaptUC框架:基于基因组尺度代谢模型与双层混合整数规划(MILP)的一体化生信设计工具,用于自动预测ALE所需 的起始菌株敲除组合。AdaptUC 引入两类评价指标:其一是未适应碳源/共底物利用比(UC/Co),用于衡量对新碳源的依赖度;其二是该研究提出的创新性目标函数底物同化驱动力(SADF),以“每单位未适应碳源摄取所带来的生长增益”来量化进化驱动力,直接对应 ALE 中逐步削减共底物时的选择压力。不同于传统仅最大化单一通量(如生长或产物)的设计策略,SADF 更关注“单位摄取→单位生长”的回报率,从而更贴合阈值降低式的进化实验设计。

基于 iML1515代谢网络模型(E. coli)和 iCW773代谢网络模型(C. glutamicum)的案例研究表明,AdaptUC 不仅重现了文献中五种已验证的甲基营养菌设计,还预测出多组新的优选敲除方案,在理论生物量、UC/Co 及 SADF 指标上均表现更佳。值得注意的是,团队发现:必须由未适应碳源独自合成的生物质前体在总体生物量中所占比例,与 SADF 呈显著负相关,提示该依赖度可能是影响进化驱动力的重要因素——当较小比例的前体依赖甲醇合成时,每单位甲醇带来的生长收益更高,从而使SADF 更大,选择压力更强,菌株也更容易通过 ALE 适应新碳源。

总之,AdaptUC 将高通量靶点筛选与进化驱动力量化结合,为以未适应碳源为目标的菌株构建提供了可操作的计算准则与框架。SADF 的提出为适应性进化设计引入了新的工程视角,且该方法可拓展至甲酸、木糖等其他可再生碳源及多种工业菌株。

该研究得到了国家自然科学基金青年基金和国家重点研发计划的资助,研究成果在Research期刊在线发表。相关方法已申请国家发明专利。天津工业生物技术研究所助理研究员蔡敬一为第一作者,蔡敬一、袁倩倩副研究员和马红武研究员为共同通讯作者,王钰研究员等为共同作者。

AdaptUC算法、底物进化初始菌株的代谢工程靶点预测与新底物利用进化推动力分析示意图

版权所有 © 2012- Copyright All Rights Reserved 中国科学院天津工业生物技术研究所 版权所有

通讯地址:天津空港经济区西七道32号,邮编:300308

电话:022-84861997/84861977,传真:022-84861926,邮箱:tib_zh(AT)tib.cas.cn